ブログ

ラッシングベルトの正しい使い方

物を紐やベルトでしっかりと結びつけることを指す「ラッシング」。ラッシングベルトは、トラック内の荷物を確実に固定するための重要なツールです。このベルトを活用することで、最小限の労力で荷物を安定して保持することができます。 運転中の荷物の動きや転倒を防ぐためには、ラッシングベルトを正しく使う必要があります。ただし、誤った使用方法は固定の不安定さや事故のリスクをもたらす可能性があります。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用の荷役関連グッズはもちろん、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる ラッシングベルトとは? ラッシングベルトとは、一般的には幅広い繊維製のベルトに、固定用のバックルやフックなどの金具が取り付けられた器具のことです。搬送物や貨物などを締結する際に使用されます。バックルや金具には様々な種類があり、用途や荷重に応じて選択します。 バックルには、「カム式」と「ラチェット式」という2つの主なタイプが存在します。カム式は手でベルトを引き締めてバックルで固定するタイプで、簡単に取り付けや解除ができますが、強度は低いです。一方、ラチェット式はバックル部に回転する歯車と、その動きを助けるハンドルが備えられており、ハンドルの動きによりベルトが巻き取られて締め付けられるタイプです。少ない力で強く締めることができますが、解除時に手間がかかる場合があります。 金具には、「アイタイプ」「フックタイプ」「エンドレスタイプ」などがあります。アイタイプは両端に輪っか状の金具が付いており、フックやレールなどに引っ掛けて使用します。フックタイプは両端にS字やT字などの形状のフックが付いており、同様に引っ掛けて使用します。エンドレスタイプは両端に金具が付いておらず、ベルト自体を巻き付けて固定するタイプです。 ラッシングベルトの使い方 ここでは、トラックの荷物の固定に頻繁に使用される「ラチェット式」の「フックタイプ」のラッシングベルトに焦点を当てて、正しい取り付け方法や締め方、そして解除方法などの基本的な手順を解説します。 手順①:バックルを開き、ベルトを通して、トラックのフック部分に固定する ベルトがバックルから取り外されている場合、最初にバックルにベルトを通す作業が必要です。 バックルを展開し、巻取部のベルトの端を回転歯車の指定部分に通してください。ベルトを適切に通すと固定されます。すでにバックルとベルトが組み合わされている場合、この手順はスキップできます。 次に、ベルトの端部に付いているフックをラッシング用のレールやフックなどにしっかり固定します。この際、ハンドルが外側に向くように注意が必要です。 手順②:ベルトのたるみを手で調整 ベルトが緩んでいる場合、まず手で引き締めることで、たるみを取り除きます。これにより、後の作業がスムーズに行えます。 ポイント:緩む原因と対策について ほとんどの場合、緩みの原因は「適切な固定がされていないこと」です。長距離移動時の緩みを防ぐためには、複数のベルトや方法を組み合わせること、そして移動中も定期的に点検するとよいでしょう。 手順③:ハンドルを数回動かして荷物を確実に固定 ハンドルを動かすことでベルトが巻き取られ、直接手で締めるよりも強い力で締まることで荷物がしっかりと固定されます。 ただし、締めすぎると荷物やベルトが損傷する可能性があるので、注意が必要です。手順②で手の力で締めた後に、ハンドルを3回ほど動かすのが目安ですが、締め具合を確認するためにベルトを触って確かめることも大切です。固定後、ハンドルは折りたたみます。 巻き取り過ぎの解決策: ベルトを過度に巻き取ると、解除が難しくなる可能性があります。この場合、バックルを足で押さえながら、ベルトを強く引っ張って解除する方法が有効です。 余剰ベルトの取り扱い 余分なベルト部分は、適切にまとめて固定することが推奨されます。特に外部にベルトが露出している平ボディーのようなトラックでは、飛び出したベルトが他車の障害となったり、他の貨物に絡んだりするリスクがあるため、必ずまとめるよう心がけましょう。 ウイング車のようにベルトが露出しないような車両でも、ベルトをきちんとまとめることで、安全性が向上します。 軽トラックでの利用は? 軽トラックでも、ラッシングベルトは一般的なトラックと同様に使用できます。荷台下に装備されているフックを使用して固定が可能で、アイタイプやフックタイプの端末金具が利用できます。 ラッシングベルト使用時の注意点 正しい固定方法を守らないと、ラッシングベルトは運転中に緩む可能性があります。貨物の損傷や他車への危険を避けるため、特に気をつけたい点を確認していきましょう。 ベルトのねじれを防ぐ ベルトがねじれたまま取り付けると固定不安定や傷みの原因になります。ねじれのないよう取り付けましょう。 ベルトの張りを確認 貨物を固定後、手でベルトの張りを確認し、目視でも確認しましょう。緩んでいればバックルを解放し、再度ラッシングしていきます。 過度な締め付け回避 過度な締め付けは荷物や装置の破損を招きます。必要以上に力を加えないことが重要です。たるみをとり、2〜4回の反復で適切な張りを保ちましょう。 劣化したベルトの交換 劣化が見られる場合、適宜新しいベルトに交換しましょう。ベルトが切れて貨物が崩れる危険性を防ぎます。 トララボおすすめのラッシングベルト 当店が取り扱うラッシングベルトは、ラチェットバックル式のラッシングベルトです。握り易いバックルと、柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単かつ安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)。希望のサイズをお選びください。 ★トララボのラッシングベルトコーナーはこちら>> まとめ 今回は、安全で簡単に貨物の固定を行えるラッシングベルトについてご紹介しました。 ラッシングベルトを用途に合わせて適切に使用することで、荷崩れへの不安や固定の時間がかかるといった課題が解決します。適切なラッシングベルトを選び、しっかりと取り付け管理し、安全で快適な運送に繋げたいですね。 また、ラッシングベルトの使用方法や注意点についても詳しく説明しました。ラッシングベルトは、正しく使えば非常に便利なツールですが、誤った使い方をすると危険な結果を招く可能性があります。ベルトのねじれや緩み、締めすぎや劣化などに注意して、安全に使用しましょう。 トララボでは、高品質で安心のラッシングベルトを取り扱っています。お客様のニーズに合わせて、様々なサイズやタイプのラッシングベルトをご用意しております。是非一度、当店のラッシングベルトコーナーをご覧ください。 最後までお読みいただきありがとうございました。今後ともトララボをよろしくお願いします。

「トラック 泥除け」の重要性と選び方:トラック運転手必見のアイテム!

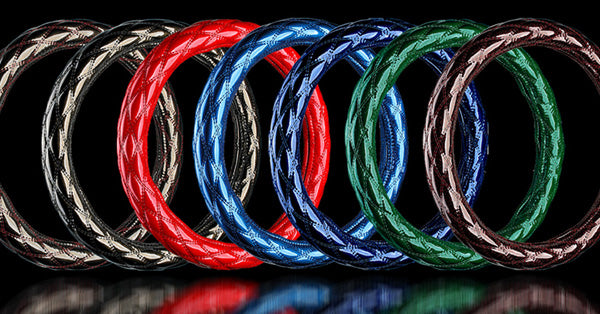

トラック用の泥除けは、車体のタイヤ部分に取り付けるアイテムです。走行中の砂利や小石の巻き上げを防ぎ、ボディを守る大切な役割をはたしてくれます。 しかしいざ商品を選ぶとなると、どのアイテムを購入すればいいのか悩んでしまうもの。そこで今回は、トラック用の泥除けの重要性や選び方のポイント、また泥除け巻き込み防止板についてご紹介していきます。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用の泥除けや関連グッズはもちろん、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラック用泥除けの役割は大きく2つ トラック用の泥除けとは、車体のタイヤ部分に取り付けるアイテムです。まず、なぜトラックに泥除けを取り付ける必要があるのか、その重要性から見ていきましょう。 泥除けの役割は大きく2つあります。 走行中に巻き上がる砂利や小石からトラックを守る 1つ目は走行中に巻き上がる砂利や小石からトラックを守る役割です。 路面には砂利や小石が落ちていますが、走行中にこうした砂利や小石を巻き上げてしまうと、トラックの車体に傷や凹みが付いてしまいます。また泥やタールが付着すると、車体が汚れる原因にも…。 泥除けは、こうした傷や汚れからトラックを守る役割を担っています。巻き上げた砂利や泥を泥除け部分でカバーするため、傷や凹みが付かず、汚れの付着を軽減できます。 車体の傷や凹みは劣化や破損の原因となるため、泥除けを使うことでトラックの寿命を伸ばす効果が得らるでしょう。また汚れが少なければ、洗車やメンテナンスの手間が軽減します。 後続車の安全を守る 2つ目は、後続車の安全を守る役割です。 トラックのように車体の重量があり、タイヤのサイズが大きいと砂利や小石を踏みつける衝撃も大きくなります。ときには、トラック後方へ砂利や小石が飛び散る場合もあります。後続車に当たれば、傷や窓ガラスの割れ、重大な事故につながりかねません。 泥除けの装着は、自分のトラックを守るだけでなく、後続車の安全を守る大切な役割を果たしています。 トラック用の泥除けの選び方は? トラック用の泥除けを選ぶ場合は、素材の種類とデザインを参考にしましょう。 素材の種類から選ぶ トラック用泥除けには代表的な素材の種類が3つあります。 1.ゴム素材 ゴム素材は、トラック用の泥除けで定番の種類です。 耐久性が高く劣化しづらいのが特徴。また安価に手に入るため、コストパフォーマンスに優れています。適度に重さがあり、走行中のバタつきも抑えられます。水洗いが可能なので、メンテナンスの手間がかからない点もメリットです。 2.EVA素材 EVA素材とは、エチレンビニールアセテートコポリマーの略称です。 ゴムのように適度な弾力性と耐久性がありますが、ややテカテカとして光沢があるのが特徴。雨や寒さに強いといったメリットもあります。ツヤのある美しい仕上がりは品があり、車体のドレスアップ効果も◎。オーダーメイドで社名や広告を印刷する際も、人目を引きやすい素材です。 3.ステンレス素材 ステンレス素材は、ゴムやEVAより軽いため走行中の抵抗が少なく、燃費性能への影響が少ないタイプです。また太陽光や後続車のライトでピカピカと反射するのも特徴。夜間には後続車が車間距離を認識しやすいため、安全走行につながります。錆びにくく汚れを落としやすい点もメリットです。 デザインから選ぶ トラック用の泥除けには各メーカーからさまざまな商品が販売されています。素材だけでなくデザインも充実しており、ドライバーの好みに合わせてドレスアップが可能です。とくにカラーリングは目線を引きやすく、トラックのおしゃれさをより際立たせてくれます。 おすすめのトラック用泥除け トラック用品の専門店・トララボでは、幅広い種類のトラック用泥除けをご用意しています。ここでは人気のトラック用泥除けをご紹介します。 ★トララボおすすめのトラック用泥除けはこちら ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け用ステンレス鏡面板 ジェットイノウエの『泥除け用ステンレス鏡面板』は、従来品よりも素材の厚みを増やし(0.8mmから1.2mm)強度がアップした商品です。 走行中のバタつきを抑える工夫が施されており、鏡面仕上げを採用し、ステンレスの魅力でもある鮮やかな輝きをさらに引き立てました。泥除けとしての実用性だけでなく、トラック後方の印象を変えるドレスアップアイテムとしてもおすすめです。 ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け用ステンレス鏡面板 品番: 522025 他 販売価格: ¥5,280~ (税込) 商品詳細を確認する ジェットイノウエ(JET INOUE) ウレタン入り泥除け[綺羅]Wステッチ 600×500 『ウレタン入り泥除け[綺羅]Wステッチ』は、一般的なゴムよりも柔軟性と強度に優れたウレタンゴムを使用した泥除けです。 光沢とラメ感に加え、Wステッチ縫製を採用して高級感を演出。もちろん泥除けとしての機能性も優れており、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっています。カラーバリエーションも豊富なため、好みの商品をお選びください。 ジェットイノウエ(JET INOUE) ウレタン入り泥除け[綺羅]Wステッチ 600×500 品番: 523881 他 販売価格: ¥5,390 (税込) 商品詳細を確認する トラック用泥除けの取り付け手順 続いて、トラック用泥除けの取り付け手順をご紹介します。 手順1:現在の泥除けを取り外す まずは現在取り付けている泥除けを取り外します。ボルト部分が錆びていると固くなっている場合があるため、怪我に注意して作業してください。ボルトが完全に固定されてしまい、取り外せない場合はボルトカッターを使用して切断しましょう。 うまく取り外せた場合も錆や腐食がひどいようなら、新品のボルトとナットに交換してください。 手順2:位置を確認して穴を空ける 次に取り外した取り付け位置を確認していきます。新品の泥除けは穴が空いていないため、取り外した泥除けを重ね、穴の位置を確かめましょう。マジック等でマークを付けてから、穴を空けていきます。 穴空けは手作業ではなかなか穴が空かないため、電動ドライバーがあると便利です。 手順3:取り替えてボルトで固定する 穴が空いたら、泥除けを車体に取り付けていきます。ボルトとナットを使ってしっかりと固定しておきましょう。固定が緩いと、走行中の脱落につながるため十分注意してください。 トラック用泥除け巻き込み防止用板も取り付けよう! トラック用泥除けを装着したら、ぜひ巻き込み防止用板も取り付けましょう。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防ぐことができます。おすすめの商品をご紹介します。 ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止用板 2t車用 幅400/430mm 522078 泥除け取付け位置を50mmオフセット。2t車用幅400mmタイプです。2t車のリヤフェンダー幅が400mmの車両に430mmの泥除けがピッタリ装着できます。泥除けがタイヤに巻き込まれてしまうことを防止し、装飾効果も高めるステンレス製の防止板です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止用板 2t車用 幅400/430mm 522078 サイズ: 400(430)×50(+35×35)mm 厚さ1.2mm 販売価格: ¥5,720 (税込) 商品詳細を確認する ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止用板 2トン車用 こちらも2t車用の巻き込み防止板です。同じくステンレス製なので、光沢感もあり、しっかりと巻き込みを防ぐことができます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止用板 2トン車用 サイズ:430×50(+35×35)mm 厚さ1.2mm 販売価格: ¥5,500 (税込) 商品詳細を確認する ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止板 リヤフェンダーに取付し、泥除けゴムを50㎜後方に移動する延長ステンレス板です。スタイリッシュなデザインで装飾効果も高い商品です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) 泥除け巻き込み防止板...

いすゞのトラック用品をお探しの方へ(メッキパーツ・外装パーツ編)

国内トラックメーカーでも長い歴史を持ついすゞ自動車。 老舗メーカーならではの安心感とパワフルな走りで、トラックドライバーから長年愛されてきました。 今回はいすゞ自動車の特徴とドレスアップ用のカスタムパーツをご紹介します。愛車をおしゃれにカスタムできるトラックパーツをお探しの方はぜひ参考にしてください(内装パーツ編はこちらをご覧ください)。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。フロント回りのメッキパーツをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる いすゞ自動車とは? いすゞ自動車は1916年に創業した老舗自動車メーカーです。トラックやバスといった商用車を主力商品とし、国内シェアでもトップ3にランクインする人気のトラックメーカーとしてドライバーから愛されています。 いすゞ自動車の特徴は、創業当時から開発・研究を続けてきた大型ディーゼルエンジンです。長年の開発ノウハウと技術の蓄積から生まれた良質なエンジンは、大型車でもパワフルな走りを実現。積荷が多い状態でも坂道をスムーズに走行できます。 また、歴史が長いトラックメーカーだけに、信頼感や安心感があるのもいすゞ自動車の魅力でしょう。 世界150ヵ国以上で販売されるなど海外市場でも人気を集めています。 いすゞの車種別トラックパーツ トララボでは、いすゞの代表的車種ごとにトラックパーツを多数取り揃えております。是非ご覧ください。 NEWエルフH5.7~H16.5 超低PMエルフH16.6~H18.12 07’エルフH19.1~ON 320フォワードH6.2~H19.6 07’フォワードH19.7~ON ギガH6.12~H19.4 07’ギガH19.5~H22.5 NEWギガH22.6~H27.10 ファイブスターギガH27.11~ON もっと見る デュトロ H11.6~H23.6 エアループデュトロ H22.5~ON スペースレンジャー H11.5~H13.12 レンジャープロ H14.1~H23.7 エアループレンジャー H23.8~H29.4 新型レンジャー H29.5~ON プロフィア H4.7~H15.10 NEWプロフィア H15.11~H19.4 NEWプロフィア 後期H19.5~H22.8 エアループプロフィア H22.9~H29.4 新型プロフィア H29.5~ON もっと見る NEWキャンターH5.11~H14.6 ジェネレーションH14.7~H22.10 ブルーテックキャンターH22.11~R2.10 20キャンターR2.11~ON フルコンファイターH4.8~H11.3 NEWファイターH11.4~H17.10 ベストワンファイターH17.11~ON スーパーグレートH8.6~H19.4 NEWスーパーグレートH19.5~H29.4 新型スーパーグレートH29.5~ON もっと見る ファインコンドル H5.1~H23.7 フレンズコンドル H22.11~ ビックサム H2.1~H17.3 クオン H17.1~H29.3 パーフェクトクオン H29.4~ON いすゞトラックをドレスアップして、見栄え良く トラックを飾りたててくれる代表的なドレスアップパーツが、メッキパーツ・外装パーツです。 メッキ加工のメリット 「メッキ」とは、表面に金属膜をコーティングする加工技術のこと。メッキ加工は、既存のパーツの表面にメッキを施すことで、メッキパーツは、メッキ加工が初めから施されたパーツを指します。 トラックに施すメッキ加工は「クロームメッキ」と呼ばれる加工が一般的。銅、ニッケル、クロームの順に3種類の金属の膜を重ねます。 メッキ加工をすることで、表面に光沢が出るだけではなく、サビを防ぎ、耐摩耗性の向上などの効果が得られます。3tダンプのメッキ加工は主に、サビ防止と光沢をもたせる目的で行われています。サビ防止剤よりもはるかに高い防食効果と言われています。 パーツの耐久性を向上させ、見た目を美しくするメッキパーツ。見栄えをよくすれば、イメージも上がります。走りの満足感も高くなり、仕事が捗ること間違いなしです。大切なトラックを長く乗り続けるためにも効果的ですよ。 人気のカスタムポイント 続いて、人気のカスタムポイントをご紹介します。 ・フロントパネル 最も目立つフロントパネルに、光沢のあるメッキパーツをカスタムする方は多く、人気のパーツです。正面部分で面積も大きく、高い確率でカスタムされています。メッキカスタムをすることでフロントパネルが長持ちし、洗車が楽になるというメリットもあります。 ・タイヤホイール タイヤホイールは道路に近く汚れやキズがつきやすいもの。メッキパーツでカスタムすることで、雨水や泥による汚れや傷がつきづらく、耐久性がアップ!掃除もしやすくなりますよ。足元から輝いているのも、気分が上がります。 ・ドア ドアがサビてしまうと、開閉しにくくなり、使いにくいトラックになってしまいます。メッキパーツでカスタムをすることで、サビに強く水洗いで汚れが落ちやすいドアになり、耐久性が上がります。 カスタムの注意点 メッキカスタムをする上で、いくつか注意したいことがあります。 ・日頃のお手入れを忘れずに! メッキパーツは、日頃からのお手入れが肝心!サビやくすみができてしまわないよう、適宜メンテナンスしましょう。メッキ加工自体にサビの防止効果がありますが、お手入れを怠ったり、傷が付いたりするとサビが発生しやすくなります。 サビの予防法としては、こまめなお手入れと、磨くときにゴシゴシこすらないことが大事。サビが出てしまった場合は、「メッキ専用」のサビ取り剤を使用しましょう。ひどくなってしまうと、メッキの再加工が必要になることも!こまめにお手入れしましょうね。 また、水垢にも注意です。水垢がつくとメッキパーツの光沢が失われ、装飾性が損なわれてしまいます。メッキ専用クリーナーを使って、こすらず優しく磨きましょう。 洗車の際はカーシャンプーを使い、柔らかいスポンジなどで洗うと長持ちします。メッキは非常にデリケートなので、硬いスポンジや力を入れてゴシゴシ擦ることは避けましょう。 ・他のドライバーにも配慮を。反射板とメッキプレート トラックのボディの後ろには、後続車との衝突防止の反射板がついていることもあります。反射板の設置は法律に違反するものではないですが、乗用車のヘッドライトが当たると非常に眩しくなり危険。 メッキプレートを反射板として取り付ける場合は位置に気を付けるなど、他のドライバーに配慮することも大切です。安心安全を考慮して、輝くメッキパーツを取り入れていきたいですね。 いすゞ自動車の人気トラックパーツランキング ここからは愛車をおしゃれにドレスアップできる「メッキパーツ・外装パーツ」をランキング形式でご紹介します(内装パーツ編はこちらをご覧ください)。 1位:ジェットイノウエ バンパーガーニッシュ (いすゞ ファイブスターギガ用) まずご紹介するのが「ジェットイノウエ バンパーガーニッシュ...

トラック用ナットカバー(ナットキャップ)のサイズや規格

トラック用ナットカバーには規格があり、ナットに適合するものを選ぶ必要があります。適合しないものを準備しても取り付けることができません。新しいナットカバーをお買い求めの際は、必ずナットサイズを確認する必要があります。 ナットカバーの交換を検討している方は、ぜひ本記事を参考にして作業を進めてください。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。フロント回りのメッキパーツをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる ナットカバーの役割 ナットカバーとは「ナットにかぶせるカバー」のことで、ナットキャップとも呼ばれています。トラックは様々な天候や悪路を長距離走るもの。その過酷な環境下で、ナットが錆びつかないように保護する役割があります。また、足回りのドレスアップにもなり、愛車にもっとオリジナリティを出したい方にもおすすめです。 素材はスチールやクロームなどのメッキタイプが多く、5〜10個程度のセット販売がほとんど。ナットカバーには長さの異なる製品が何種類かあり、タイヤの大きさによって使用できる製品は違います。また、前輪用よりも後輪用の方が長めであることが多く、前後を誤ると前輪からはみ出てしまうので、注意が必要です。 取り外し・装着方法 まず取り外し・装着方法をご紹介します。 取り外しには、ナットカバーの取り外し・装着用専用器具「ナットカバープライヤー」の使用がおすすめ! ナットカバープライヤーですでに着けられているナットカバーを掴み、上下左右に揺らします。グッと引っ張ると簡単に取り外しが可能です。 手で取り外す場合には、手袋を装着し、ナットカバーを掴み上下左右に揺らします。少し力が必要ですが、取り外しは可能です。 装着時にも、ナットカバープライヤーがおすすめです。 ジェットイノウエ(JET INOUE) ナットカバープライヤー ロング 品番: 500508 販売価格: ¥1,980 (税込) 商品詳細を確認する 装着したいナットカバーを器具で掴み、ナットを覆うようにはめ込んだら完成!手でやる場合には、手袋を装着してはめることができますが、最後にグッと力を入れて押し込む必要があります。 後輪は奥まっていることが多いので、少し装着が難しい場合もあるかもしれません。細かく上下左右に揺らしながら押し込んでいくと、奥までしっかりと装着が可能です。 ナットカバーのサイズと車種別サイズ表 次に、ナットカバーのサイズと車種別サイズについてご紹介していきます。 国内大型車メーカーは、排出ガス規制・ポスト新長期規制適合車より、数年前から新・ISO方式ホイールを採用しています。ナットカバーを選ぶ際には、新・ISO方式ホイールかJIS方式ホイールかの識別は、ホイールナット座面の形状の他、ホイール識別ラベルにて確認してください。 ホイールナット (使用ソケット) ・ISO方式 平面座 座金(ワッシャー)付きツーピース・1 種類 (33mm) ・JIS方式 球面座 ワンピース・6 種類 (41mm / 21mm) ホイールナット二面幅サイズ 続いて、いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス(旧日産ディーゼル)のホイールナット二面幅規格をご紹介します。 メーカー 車種 ホイールナット(インナーナット) いすゞ 中型・大型トラック 4t以上(JIS 6/8穴) 41(21) 中型・大型トラック 4t以上(ISO 10穴) 33 小型トラック 1〜3.5t 35(17) 日野 中型・大型トラック 4t以上(JIS 6/8穴) 41(21) 中型・大型トラック 4t以上(ISO 10穴) 33 小型トラック 1〜4t (JIS 5/6穴) 41(20) 三菱ふそうトラック・バス 中型・大型トラック 4t以上(JIS 6/8穴) 41(21) 中型・大型トラック 4t以上(ISO 10穴) 33 小型トラック 1〜1.5t 35(17) 小型トラック 2〜3t 38(20) UDトラックス(旧日産ディーゼル) 中型・大型トラック 4t以上(JIS 6/8穴) 41(21) 中型・大型トラック 4t以上(ISO 10穴) 33 小型トラック 1〜4t (JIS 5/6穴) 35(17) ※特殊車・中古車・新車、OEM車はサイズが異なっている場合があります。ご注意ください。 おすすめナットカバー 最後にオススメのナットカバーをご紹介していきます。 ジェットイノウエ(JET INOUE)...

三菱ふそうのトラックパーツ用品をお探しの方へ(内装パーツ編)

バランスが良く安定性に優れたエンジンが特徴の三菱ふそうのトラック。長距離の走行でも疲れにくいことから、長距離ドライバーから人気を集めるメーカーですが、より快適な車内環境を目指すなら、トラックパーツを使ったカスタマイズがおすすめです。 今回は三菱ふそうのトラックをカスタマイズする、おすすめの内装パーツをご紹介します(メッキパーツ・外装パーツ編はこちらをご覧ください)。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。三菱ふそうトラックの内装パーツをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる ふそうの車種別トラックパーツ トララボでは、ふそうの代表的車種ごとにトラックパーツを多数取り揃えております。是非ご覧ください。 NEWエルフH5.7~H16.5 超低PMエルフH16.6~H18.12 07’エルフH19.1~ON 320フォワードH6.2~H19.6 07’フォワードH19.7~ON ギガH6.12~H19.4 07’ギガH19.5~H22.5 NEWギガH22.6~H27.10 ファイブスターギガH27.11~ON もっと見る デュトロ H11.6~H23.6 エアループデュトロ H22.5~ON スペースレンジャー H11.5~H13.12 レンジャープロ H14.1~H23.7 エアループレンジャー H23.8~H29.4 新型レンジャー H29.5~ON プロフィア H4.7~H15.10 NEWプロフィア H15.11~H19.4 NEWプロフィア 後期H19.5~H22.8 エアループプロフィア H22.9~H29.4 新型プロフィア H29.5~ON もっと見る NEWキャンターH5.11~H14.6 ジェネレーションH14.7~H22.10 ブルーテックキャンターH22.11~R2.10 20キャンターR2.11~ON フルコンファイターH4.8~H11.3 NEWファイターH11.4~H17.10 ベストワンファイターH17.11~ON スーパーグレートH8.6~H19.4 NEWスーパーグレートH19.5~H29.4 新型スーパーグレートH29.5~ON もっと見る ファインコンドル H5.1~H23.7 フレンズコンドル H22.11~ ビックサム H2.1~H17.3 クオン H17.1~H29.3 パーフェクトクオン H29.4~ON トラックの内装をカスタムして、自分好みに。 ドライバーが仕事をするうえで長く滞在するのが、キャビン内です。その内装をいかに心地よい快適な環境するかは、とても非常に重要なこと。 内装カスタムのメリット まず内装をカスタムすることで、どんなメリットがあるのかご紹介します。 トラックのドライバーにとって、トラックの中は職場環境そのもの。1日の長時間を過ごすキャビン内は、大切な空間です。どのような環境で仕事をするかによって、作業内容の精度や効率も変わってきますよね。内装を心地よく快適な環境にカスタムすることで、業務の成果に直結させることができますよ。 また、精神的な効果で「安全運転」にも繋がると言えるでしょう。 働き方改革は物流業界においても進みつつありますが、まだまだ整っているとは言えません。過酷な環境下で、少しでも快適に、気持ちにゆとりを持ってお仕事に取り組みたいですよね。トラックの内装を自分好みの仕様にすることで、心身ともに落ち着き、充実した気持ちのなかで運転することができ、安全運転につながると言えます。 キャビンは運転・仕事の場所のみならず、休息の場や食事の場、時には寝室にもなる空間。快適性や操作性を自分好みにカスタムし、作業効率アップを図り、心地よくお仕事をしたいですよね。 よくカスタムされる箇所 快適空間にしたいと思っても、どこから手を付けていいかわからないという方も多いのでは?ここでは、人気のカスタムポイントをご紹介していきます。 ・ハンドルカバー、シフトノブ、サイドブレーキカバー 最もカジュアルに装着や交換が可能なのが、このハンドルカバーやシフトノブ、サイドブレーキカバーです。取り替えるだけで一気にキャビン内の雰囲気が変わります。 操作性もアップし、安全性をアップ!実用的な内装用品です。 ハンドルカバーをつけていると、握った時の熱さを和らげてくれます。炎天下でも熱を感じにくく、作業時などにも安心して操作ができるんですよ。 シフトノブは、LED内蔵のもの、クリスタル製品のもの、女性向きのデザインのものまで各種揃っています。特にマニュアル車の場合、シフトチェンジが早くなることにより、スムーズで快適な運転ができるので、非常に人気です。 サイドブレーキカバーは滑り止め効果と握りやすさを期待できます。ハンドルカバーと一緒に変更している人が多いパーツです。 いずれも取り付けはとても簡単!ハンドルカバー、サイドブレーキカバーはそのまま装着するだけ。シフトノブは純正のものを時計回りと反対に回して取り外し、新しいものを時計回りで締めれば出来上がりです。 ※車種によってはネジでの着脱式もあります。 ・シート ドライバーが長時間運転する際、トラックメーカー各社は人間工学に基づいたドライバーに優しいシートを提供しています。しかし、「腰痛」はトラックドライバーの職業病であり、座るシートは時間とともに本来の効力が薄れてしまいます。 そこでおすすめしたいのが、シートクッションです。シートクッションには腰当てタイプや座布団タイプなどがあり、低反発クッションが主流です。ご自身の身体にあったシートをカスタムし、腰痛をなるべく早く防ぎましょう! また、腰痛対策のためには、適度な休憩とラジオ体操が効果的です。正しい運転姿勢は骨盤から背骨がゆるいS字で垂直に伸びている状態。猫背姿勢や凝り固まった大腰筋にならないようにストレッチをしましょう。 ・フロアマット トラックドライバーにとって汚れは避けられないものであり、安全靴や長靴は必須アイテムです。フロアマットは汚れを気にせずに運転を行うために重要なアイテムであり、アクセルペダルやブレーキペダルなどの足元をカバーしてくれます。 フロアマットは既製品を購入して簡単に設置できるだけでなく、トラックの運転操作や安全性だけでなく、車内の衛生状態を保つ役割も果たしています。素材によっては耐水性、耐油性、耐熱性などの実用性があり、インテリアとしての性能も重要です。 金華山織のカラフルなフロアマットは車内に高級感を演出し、トラックドライバーの疲労を癒してくれます。汎用フロアマットにも様々な色や模様の製品があります。数種類用意して季節や気分に合わせて装いを変えることもいいですよね。 ※フロアマットの大きさには種類があります。トラックの車種別専用フロアマットを選んでくださいね。 ・天井 キャビン内の天井や壁面は大きな面積を占めており、取り換えることでトラックドライバーの気分を大きく変えることができます。この内装面の生地の張り替えはDIYでも可能ですが、燃えにくい『難燃素材生地』を使用する必要があります。 道路運送車両法の保安基準では天井や内張り、座席などには難燃性の素材の使用が義務付けられています。生地や繊維には防水性、防湿性、耐火性、耐油性、防汚性などの産業用の素材もあります。トラックの用途に応じて適切な素材を選んでくださいね。 生地の選択肢としてはビニールレザーや布生地の他に、木材を選ぶトラックドライバーもいます。金華山織などの華美な素材だけでなく、パイル地やベルベット地など落ち着いた素材の生地でキャビン内をカスタマイズしてみるのも良いでしょう。 ・インテリアパネル トラックのキャビン内のカスタマイズ方法の中でも、インテリアパネルはドライバーにとって魅力的で手軽なカスタマイズの方法の一つです。 一般的に、インテリアパネルは各トラックメーカーの車種に合わせた既成の3Dパネルが主流であり、木目調の樹脂製や革製などさまざまな製品が存在します。しかし、メーカー純正のインテリアパネルは無機質で味気ない場合もあります。 両面テープを使用して既存のインテリアパネルに貼り付けるだけで取り付けが可能です。インテリアパネルを取り付ける前に、専用の汚れ落としクリーナーで既存のパネルをきれいにすることが重要です。 ・カーテン トラックの内装には仮眠用カーテンがあります。このカーテンはトラックのキャビン内でプライバシーを保護する唯一のアイテムです。トラックのキャビンは主に運転を目的として設計されており、左右および後方は安全確保のためにガラス張りです。そのため、休憩や仮眠をする際には仮眠用カーテンが必要不可欠です。 交通関係法規では、窓ガラスに特定のステッカーや塗装、刻印などを貼り付けることが禁止されています。また、運転者は視野や操作を妨げるような状態で車両を運転してはならず、後写鏡や車両の表示灯などを確認できない状態で乗車することも禁止されています。しかし、可動式のカーテンの使用は法律に違反しません。このカーテンは日差しを遮るだけでなく、周囲からの視線を遮り、キャビン内の居心地を向上させる役割を果たします。 トラックの運転はほぼ全ての勤務時間を運転席で過ごすことになります。快適に過ごすためにはカーテンが重要なアイテムとなります。カーテンの素材には、ハンドルや内装素材に合わせた「金華山織生地」や遮光素材、撥水処理が施された実用的な生地などがあります。カーテンレールの取り付けには、トラック用のカーテンレールが利用できますので、ホームセンターやトラックアクセサリー専門店で購入し、設置してください。...

トラック用エアコンフィルターの役割や交換手順を車種別に紹介

走行中に車内に入り込む外気。それに含まれる埃や排気ガス、花粉や不快な臭いなどをブロックするのが、エアコンフィルターです。適切な風量を保ち、快適な車内空間を実現します。 今回は、トラック用エアコンフィルターの役割や交換手順を車種別にご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。エアコンフィルターをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラック用エアコンフィルターの役割について まず、トラック用エアコンフィルターの役割についてです。 エアコンフィルターは、主に2つの役割を持っています。 1.快適な車内空間維持 大きな役割としてあげられるのが、ホコリや花粉などを取り除き、車内空間を快適に保つことです。 フィルター性能は商品によって異なりますが、高付加価値タイプもラインナップされており、不快な臭いを脱臭するタイプや、PM2.5 など微細ダストまで対応するもの、抗菌・防カビタイプなど様々なタイプがあります。 2.エバポレーター保護 エアコン内部のエバポレーターは、クーラー使用時に結露します。汚れがつきやすく、目詰まりしやすい構造になっています。 エバポレーターが目詰まりすると、風量低下や、カビや雑菌の繁殖を助長し、悪臭の原因に。エアコンフィルターによって、エアコン内に侵入する汚れをキャッチして、エバポレーターの目詰まりを防ぐことができます。 車種別のエアコンフィルター交換方法とおすすめ商品 エアコンフィルターを定期的に交換することで、エアコンを長く快適に使うことが可能になります。 ひょっとすると、新車からずっとフィルターを変えずにいる方もいらっしゃるかもしれませんが、フィルターを変えないままだとフィルター効果は大きく下がります。交換方法も簡単なので、できれば1年毎または 10,000~15,000km毎に交換したいところです。 ではここから、車種別にエアコンフィルターの交換方法とおすすめの商品をご紹介していきます。 ※同じ車両でも年式によって取付位置も、交換方法も変わってきますので、あくまで一例としてご参考くださいませ。 キャンター(FBA・FEA・FEB・FEC・FED系)のエアコンフィルター交換方法 キャンターの場合、最初に助手席前左側の上側のカバーから取り外しをしていきます。 プラスチックのヘラがあると、内装も傷つけずに安心して簡単に取り外しが可能です。上のカバーを取り外したあと、下のカバーを手前に引いて取り外します。 下のカバーを外すと、エアコンフィルターが確認できます。フィルター上下の爪を解除して手前に引くと外れます。外したフィルターを掃除したら、元通りに取り付けします。先に上の爪3か所を取り付けし、残りをはめていくと戻しやすいです。最後に上のカバーを付けて完成です。 ※フィルターの純正番号はMK583342です。純正品をお買い求めの方は、この番号からお探しください。 とはいえ、純正品は品質面では安心であるものの、コスト面では割高となってしまいます。そこでオススメなのが、「フェスコ製エアコンフィルター」です。 通気循環設計構造を基礎に、①エアコンフィルターの機能保持と持続するAg(銀イオン)含浸不織布、②脱臭に優れたヤシ殻粒子活性炭、③高密度メルトブロー不織布で構成される、プレミアム三層フィルターを採用しており、大気中のPM2.5、ホコリ、塵芥、花粉、排ガス粒子、アレルゲン物質、雑菌、ウイルス、菌の抑制、ペット臭、不快臭除去などに効果を発揮します。 ※キャンターに適合するフェスコ製フィルターはこちらになります。 上記の手順で網フィルターを取り出したら、そこに新フィルターを装着して戻せば交換完了です。 デュトロ(600・700系)のエアコンフィルター交換方法 助手席前の下の方についています。グローブボックスのカバーをあけ、中のフィルターを取り出します。新たなフィルターを取り付け、挿入。最後にカバーを取り付け完了です。 ※フィルターの純正番号は87139-37010です。 もちろん、デュトロに適合するフェスコ製フィルターもご用意しておりますので、特に純正でなくてもOKという方はぜひ試してみてください(商品ページはこちら)。デュトロの場合、車両にもともと標準装着されていた網フィルターを外し(廃棄してOK)、新フィルターを装着して同梱のフィルターカバー(蓋)を取り付けるだけです。 スーパーグレート( FP・FR・FS・FT・FU・FV・FW・FX・FY系)のエアコンフィルター交換方法 スーパーグレートの場合、エアコンフィルターは助手席前に取り付けられています。カバーをあけ、中のフィルターのつまみを握って、取り出します。新たなフィルターを取り付け、挿入。最後にカバーを取り付け完了です。 ※フィルターの純正番号はMC939323になります。スーパーグレートに適合するフェスコ製フィルターこちらです。上記の手順で網フィルターを取り出したら、そこに新しいフィルターを装着して戻せば交換完了です。 ダイナ・トヨエース(600・700系)のエアコンフィルター交換方法 フィルターの取り付けには、純正のフィルターカバー(フタ「88548-37010」)が必要となります。まずグローブボックス右側のパネルを外し、標準装着の網フィルターを外します。外したフィルターは削除してOKです。 新しいフィルターを装着し、その後純正のフタを取り付ければ、交換完了です。 上の動画のように、フィルター装着が出来ない車両もございますので、ご注意ください。 この場合、ドライバーとラチェットを使用し、助手席前の下のカバーを外します。ヒューズボックスの横にある、ヒーターブロアモーターの下にエアコンフィルターがありますので引っ張り出します。 新たなフィルターを取り付け、挿入。最後にカバーを取り付け完了です。 ※フィルターの純正番号は87139-37010です。また、ダイナ・トヨエースに適合するフェスコ製フィルターはこちらになります。 まとめ 今回は、走行中に発生する埃や排気ガス、花粉や不快な臭いなどをブロックする、エアコンフィルターについてご紹介しました。 適切なメンテナンスと定期的な交換を行い、車内の快適空間を保ってくださいね。特に、タバコを吸われる方、アレルギーに悩んでいる方などは、快適な運転環境のためにも、是非今回の記事を参考に、フィルター交換にチャレンジしてみてください。

価格と品質を両立。FESCO製オイルフィルターのご紹介

エンジンオイルのスラッジや金属片といった汚れをろ過する役割を持ったパーツ、それが「オイルフィルター」です。エンジンオイルの正常な動きを保ち、燃費性能の維持に欠かせない、大きな役割を担っています。 今回は、オイルフィルターの役割やおすすめのオイルフィルターについてご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。オイルフィルター・エアコンフィルターはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる オイルフィルター(オイルエレメント)の役割 まずは、オイルフィルターの役割を確認していきます。 1.スラッジ・金属片除去 オイルフィルターは、エンジンを動かす過程で発生するスラッジや金属片など、エンジンオイルが吸着した汚れをろ過材で回収します。エンジンオイルをクリーンな状態に維持するのが役割です。 ろ過できる汚れの量には限界があり、汚れを蓄積し続けるとろ過性能が低下。目詰まりを起こしてろ過性能が機能しなくなると、汚れたままのエンジンオイルが循環し、配管詰まりや、車の故障が起こるリスクが大きくなります。 2.燃費性能維持 オイルフィルターのろ過材が正常に働いていれば、スラッジや金属片は回収されます。しかし、ろ過性能が低下すると、スラッジを含んだエンジンオイルが循環することになります。 ギアやピストンなどにスラッジが蓄積し、各パーツの摩擦抵抗が上昇。エンジンがスムーズに動作しなくなります。 動作効率が低下すると、燃費や加速性能に影響が出てしまうだけでなく、エンジンの寿命も縮めます。 3.エンジンの焼き付き防止 ろ過材の目詰まりを放置すると、劣化したエンジンオイルがエンジン内部を循環してパーツの摩耗を早めます。結果、エンジンの焼き付きを引き起こす恐れがあります。※走行中の金属音や、燃費の低下が認められたときには、早めに車の点検・修理を行いましょう。 車のエンジンが焼き付きを起こした場合は、パーツが摩耗、破損しているケースが多いです。エンジンを丸ごと交換する必要がでてしまい、高額な費用が掛かかってしまいます。日頃のオイルフィルターのメンテナンスを行い、エンジンの焼き付きを予防する必要があります。 純正?格安?どれがおすすめ? オイルフィルターを交換する場合、純正か、格安か、それともメーカー推奨社外部品にするかの選択があります。 実は、いずれの場合もオイルフィルターの外観や容器の硬さはそれほど変わりません。違いがあるのは、フィルター効果の要となる、内部の「ろ紙」です。 純正であれば、価格は最も高くなりますが、信頼性はメーカーお墨付きです。値段よりも安心を取るのであれば、純正オイルフィルターがおすすめとなります。 一方で格安は、純正と比べるとかなり安い価格で販売されています。しかしながら、中のろ紙の品質が低いため、毎回オイルとオイルフィルターを同時交換したい人には合っているかと思います。しかし、長期間にわたって使うにはリスクがあるかもしれません。 また、メーカー推奨社外部品は、上記2つの中間となる価格です。中身も純正に近いろ紙を使っているので、コスパが良く幅広くおすすめできます。 価格と品質を両立させたFESCO製オイルフィルター 価格と品質、どちらも譲りたくないという人におすすめなのが「FESCO製オイルフィルター」です。 FESCO製オイルフィルターは、エンジンオイルの循環を濾過面積アップする高性能フィルターを使用することでオイルの汚れを低減。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジやカーボン)を除去し、常にオイルをベストな状態に保てる、高品質ろ紙を使用しています。 またNBR(ニトリルゴム)製の逆止弁を採用し、アンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質には、高性能NBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時に確実にオイルの逆流を防止します。 更に、Oリングには純正規格であるNBRを採用。オイルエレメントのガスケット(O”リング)は純正規格NBRを採用。耐寒・耐熱・密封性に優れた材質です。 加えて、価格は500円台からとコスパもばっちりです! まとめ 今回は、エンジンオイルの正常な動きを保ち、燃費性能の維持に欠かせない、オイルフィルターについてご紹介しました。安心安全、そして安定した走りのために、ぜひ適切なオイルフィルターの管理を行ってみて下さい。

トラック用メッキバンパーの修理と交換、おすすめ商品も紹介

トラックのグリルやバンパー、ミラーカバーなどに使用される、クロムメッキが施されたメッキパーツ。鉄(スチール)と比べ耐腐食性が高く、ピカピカに輝く鏡面のような美しさで、長年人気を博しています。 今回はトラック用メッキバンパーの修理と交換方法について解説し、おすすめ商品についてもご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。フロント回りのメッキパーツをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる メッキバンパーは、綺麗に直すなら修理よりも新品交換がオススメ トラックのメッキバンパーの凹みや傷。凹みや傷を放置しておくと見た目にも良くありません。 そのため、早めに直したいところですが、自分で修理するか、板金屋さんにお願いするか、新品に交換するかの選択になります。 自分で修理する場合は、専用工具(デントリペアツール)を使うか、ドライヤー&冷却スプレーを使う、ハンマーで叩くといった手段になります。いずれも凹みの程度が軽い場合で、業者にお願いする前に試してみるのも良いでしょう。 しかしながら、綺麗に直すとなると、各段に難易度が上がります。凹みをある程度元の形に戻したのち、メッキを剥離するのですが、金属が溶けるような毒劇物を使う必要があり、個人でやるのは無理と割り切ったほうが良いでしょう。 そのため、綺麗に直すなら修理よりも新品のパーツに交換する方が容易に安く済む場合が多いです。 バンパー交換は個人でも十分可能です。以下の動画では新型レンジャーを例に、交換方法を分かりやすく解説されていますので、ご参照ください。 ジェットイノウエ(JET INOUE) メッキパーツ メッキのバンパーは、ドレスアップ需要としてはもちろんですが、塗装パーツに代わる手軽なパーツとして、多くの業者様で採用されるようになってきています。 従来の塗装パーツは、車両のカラーによって純正品を塗装の上 取り付ける必要があるため、コストも時間もかかります(純正色であれば良いですが、会社によって車両カラーを統一しているケースなどは特に)。 バンパーは車両パーツの中でも特に傷つきやすい場所ですが、塗装よりもメッキのほうがキズも目立ちにくく、安価に交換が可能です。ジェットイノウエが発売しているメッキパーツはメーカー純正と比べても圧倒的に安く購入することができます。 ではここから、メッキバンパーを中心に、フロント回りのメッキパーツをご紹介します。※今回紹介する商品の車種は日野17プロフィアと、ふそう17スーパーグレートに絞っています。もちろん、当店トララボでは他の車種に対応するものも多く取り揃えております。 ジェットイノウエ(JET INOUE)17’ プロフィア 専用バンパー ハイキャブ用 まずご紹介するのが、ジェットイノウエ(JET INOUE)17’ プロフィア 専用バンパー ハイキャブ用。 純正メッキと比べても、全く遜色ないクオリティです。コスパも良く、多くのユーザーに喜ばれています。 ※反射板等の取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。 ※純正オプションのヘッドライトウォッシャーが装着されている車両の場合は、穴あけ加工が必要になります。 ジェットイノウエ(JET INOUE)17’ プロフィア 専用バンパー ハイキャブ用 品番: 510465 他 販売価格: ¥41,800 (税込) 商品詳細を確認する また、~17プロフィアにはハイキャブとローキャブがあります。グリルが4段なのがハイキャブ、グリルが3段なのがローキャブです。 ハイキャブはヘッドライトの上からコーナーパネルまでの長さがローキャブより長いです。 ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネル ’17プロフィア 続いてご紹介するのが、ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネル ’17プロフィアです。JETinoueオリジナルメッキブラケットが付属されています。 コーナーパネルLH用にはメッキブラケットを付属し、隠れた箇所もキレイに演出。また、メッキブラケットは純正コーナーアッパーパネルにも取付け可能です。 ※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。 ※LH用メッキブラケットは純正品と異なり固い材質となります。脱着の際はツメの破損に注意しながら作業をおこなってください。 ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネル ’17プロフィア 品番: 571478 他 販売価格: ¥31,900 (税込) 商品詳細を確認する ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネルガーニッシュ 17プロフィア R/L 続いてご紹介するのが、ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネルガーニッシュ 17プロフィア R/Lです。 コーナーを引き締めフロントマスクをシャープにするメッキパネル。純正メッキのようなクオリティで、愛車を輝かせます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) コーナーパネルガーニッシュ 17プロフィア R/L 品番: 571477 他 販売価格: ¥30,800 (税込) 商品詳細を確認する ジェットイノウエ(JET INOUE) バンパーグリルガーニッシュ 三菱ふそう ’17レンジャー用 標準車スポイラータイプバンパー用 続いて紹介するのは、ジェットイノウエ(JET INOUE) バンパーグリルガーニッシュ 三菱ふそう ’17レンジャー用 標準車スポイラータイプバンパー用。豪華なメッキでフロントフェイスを魅せる! 標準車スポイラータイプバンパー用。フロントフェイスのイメージを一掃するワンポイントアイテムで、センター/RH/LHの3点セットです。 ※ワイド車には適合しません。...

手触り・見た目がたまらない。トラック用モコモコシリーズのご紹介

ダブルステッチの縫製・生地で作られた、モコモコシリーズ。ハンドルカバーやサイドブレーキカバー、ティッシュカバーなど、各種カバーが展開されています。 その見た目と立体感や光沢、手に馴染むソフトな触りごこちが人気のシリーズです。 今回はトラック用モコモコシリーズの特徴や魅力をご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。抜群のフィット感と丁寧な縫製技術で評判のモコモコシリーズをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる 見た目だけじゃない!操作性も抜群なモコモコシリーズ トラック用モコモコシリーズは、その立体感や光沢、モコモコとした感触が大人気。長年好評を得ています。大切な車内の備品を守り、確実な操作性を高次元でサポート。カラーバリエーションも豊富で、内装デザインまでこだわりたい方にもぴったりです。 モコモコシリーズの3つの特徴 トラック用モコモコシリーズには大きく3つの特徴があります。 1.肌触り良く、操作性もアップ 2.取付簡単!備品も長持ち 3.デザイン性に優れている トラック用モコモコシリーズは、とにかく肌触り良く、手の滑りもなく抜群のフィット感です。グリップをしっかりサポートしてくれるので、操作性も抜群にアップ!ドライバーを快適な運転へと導きます。 取り付けも簡単で、持ちが良いので、内装や車内備品も長持ちしますよ。商品バリエーションも豊富で、カラーバリエーションも豊富。メタリックなものやマットなものなど、好みに合わせてチョイスできます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) トラック用モコモコシリーズ ここからは、ジェットイノウエが発売しているトラック用モコモコシリーズを商品別にご紹介します。いずれも持ちがよく、臭いもないので使い勝手が良いと好評です。 それぞれの商品の特徴を見ていきましょう。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコハンドルカバー ダブルステッチ まずご紹介するのが、ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコハンドルカバー ダブルステッチシリーズ。 モコモコシリーズで最初に取り入れたいのが、やはりハンドルカバー。細巻きや太巻きなど、個々の求めるグリップ感やデザインに合わせた商品が並びます。 ※AT車ハンドルにボタンがついている車輌には取り付けできません。 ※ご注文前に必ずお車のハンドル外径(直径)をご確認の上お買い求め下さい。 見た目や材質を気に入って購入される方が多いです。ハンドルの操作性も上がり、デザイン性も上がると喜ばれているようです。 使いやすさも好評で、喜ばれています。ハンドルの外径によりはまらないこともあるので、しっかりと事前に確認して、購入される方が多いです。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコシフトブーツカバー ダブルステッチ 続いてご紹介するのが、「ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコシフトブーツカバー ダブルステッチ」です。ハンドルカバーデザインに合わせて、シフトブーツカバーもダブルステッチシリーズをラインナップしています。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコシフトブーツカバー ダブルステッチ 品番: 508401 他 販売価格: ¥2970 (税込) 商品詳細を確認する 見た目をもっと良くするために使用する目的で使用する方が多いです。ハンドルカバーとシフトノブカバーと同じ柄にして見た目に統一感を持たせる場合もあります。 他にも、ジャバラの所にホコリや汚れが入り込むのを防止したり、ブーツ全体を覆って隠すように使うかたもいます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコハンドブレーキカバー(サイドブレーキカバー) 続いてご紹介するのが、「ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコハンドブレーキカバー(サイドブレーキカバー)」です。こちらも、ハンドルカバーに合わせて利用される方多数。滑りをなくし、快適な操作性を実現します。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコハンドブレーキカバー(サイドブレーキカバー) 品番: 594481 他 販売価格: ¥880 (税込) 商品詳細を確認する サイドブレーキの操作性を上げ、質感をグレードアップするために購入される方も多いようです。シフトブーツなどとともに、内装イメージに合わせて購入される方もいらっしゃいます。取り付けも簡単で取り入れやすいと好評です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコアシストブレーキカバー ダブルステッチ 続いて紹介するのは、「ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコアシストブレーキカバー ダブルステッチ」。ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式なので、簡単取付けが可能です。25mmくらいのアシストグリップに適合しています。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコアシストブレーキカバー ダブルステッチ 品番: 595261 他 販売価格: ¥1,408 (税込) 商品詳細を確認する 他の部分と合わせて、デザインを統一したいと購入される方が多いです。ワンタッチで取り付けられ、お手頃価格ということで、人気の商品です。グリップの感触が変わり、握りやすく、デザイン性もイメージがグッと変わるため、最初に取り入れるのにもおすすめな商品です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコロングアシストグリップカバー ダブルステッチ 続いて紹介するのは、「ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコロングアシストグリップカバー ダブルステッチ」。こちらも、ハンドルカバーデザインに合わせてダブルステッチシリーズをラインナップ。マジックテープ式なので、簡単取付けが可能です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコロングアシストグリップカバー ダブルステッチ 品番: 595201 他 販売価格: ¥2,178 (税込) 商品詳細を確認する 内装のデザイン性アップやグリップ感の向上を目的に使用される方が多いようです。他パーツとの色味を合わせて、全体的にデザインチェンジするのが好まれます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコティッシュカバーVer.2 ダブルステッチ 最後に紹介するのは、「ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコティッシュカバーVer.2 ダブルステッチ」。 内装をモコモコシリーズにするならば、ティッシュカバーまでこだわりたいですよね。日本製クリネックスティッシュに合わせて製作されています。 ジェットイノウエ(JET INOUE) モコモコティッシュカバーVer.2 ダブルステッチ 品番: 594901 他 販売価格: ¥2,200...

トラック用フロアマットのおすすめ商品と選び方のポイント

トラックの足元に敷くフロアマット。普段は何気なく使用しているアイテムですが、走行中の快適さやメンテナンスのしやすさに直結する大切な役目を果たしています。それだけに、フロアマットの商品選びは、しっかりポイントを押さえておきたいところ。 そこで今回はトラック用フロアマットの選び方のポイントとおすすめ商品をご紹介します。また「そもそもなぜフロアマットが重要なのか」「お手入れの方法は」といった疑問についても解説します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用のフロアマットをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラック用のフロアマットはなぜ重要なのか? トラックをはじめ、車の運転席や助手席の足元に敷かれているフロアマット。普段は当たり前の存在として使用していますが、走行中の快適さやメンテナンスのしやすさなど、重要な役目を果たすアイテムです。 まずはフロアマットがなぜ重要なのか、3つのポイントを確認していきましょう。 ポイント1.走行中の快適性を保つ トラックの走行中には、タイヤからの振動が車体のフレーム部分に伝わります。振動はトラックのフロア(床部分)からドライバーの足元にも伝わるため、長く走行していると不快感や疲労感が蓄積されてしまいます。 このときフロアマットを敷いていれば、ドライバーとフロアの中間でクッションの役割を果たし振動を吸収。快適性を保ち、疲労感の軽減にも貢献してくれます。 トラックドライバーのように長時間運転をする人にとっては、仕事のパフォーマンスを向上させ、快適さを維持する重要な役目を担ってくれます。 ポイント2.車内を清潔に保つ 車内環境を清潔に保てるのもフロアマットのメリットです。 フロア部分はゴミや飲食時の食べこぼし、靴底に付いた埃や土でどうしても汚れてしまいます。フロアマットはこうした汚れを受け止める役割を担っており、掃除の際もマットだけを取り外してお手入れするため、メンテナンスの手間が減ります。 長期間使用して摩耗や汚れがひどくなったら、新品に交換できるのも嬉しいポイントです。またフロアマットの種類によっては抗菌効果や防臭効果が備わった商品も販売されているので、足元をいつでも清潔な状態に保ってくれます。 もちろん、デザインやカラーにこだわることでおしゃれなインテリアとして楽しめるのもフロアマットの魅力です。 ポイント3.フロアの摩耗を防ぐ 3つ目は、フロア部分の摩耗を防ぐ役割です。 フロア部分は常に靴底と接しています。アクセルやブレーキの操作のたびに踵部分を動かすため、想像以上に摩耗が進みやすい箇所です。フロアマットを敷かずに運転していれば、フロア部分が直接摩耗してしまい、トラック本体の劣化につながるでしょう。 その点フロアマットを敷いておけば、マットがフロアとの緩衝材としての役割を果たすため、フロアが直接摩耗するのを防いでくれます。 フロアマットの選び方のポイントは? ここからはフロアマットの選び方のポイントをご紹介します。新たにフロアマットを購入・交換する場合には、どのようなポイントから選べばいいのでしょうか。 選び方1.適合サイズの商品を選ぶ フロアマットを選ぶ際は、必ず車種別に適合サイズの商品を選ぶようにしましょう。 汎用性の高いフロアマットは安価で購入できる反面、トラックのフロア設計に合っていない場合があります。サイズにズレがあるとアクセルやブレーキ操作中のズレや、ペダル部分に挟まってしまう恐れがあります。 また車種によってもフロアの設計は違いがあるため、フロアマットを選ぶ際は運転するトラックに適合する商品かしっかり選ぶようにしてください。 選び方2.種類別の特徴で選ぶ フロアマットの種類は大きく2つに分かれます。 ひとつはゴム製のフロアマットで、防水性に優れているため汚れた場合も丸洗いが可能。凹凸が少ないため、土や泥が隙間に入り込む心配がなくメンテナンスがしやすい種類です。一方で吸水性には乏しいため、靴底が濡れた状態では滑りやすいのがネックです。 もうひとつはカーペット(起毛)製のフロアマット。高級感のある見た目やクッション性に優れているため快適性に優れているのが特徴。ただ丸洗い後は乾燥まで時間がかかる点や、起毛の隙間に土や泥が入り込みやすい点がネックです。 こうした特徴を頭にいれながら、普段トラックが走行する場所や環境にあわせて種類を選んでみましょう。たとえば靴底が汚れやすく土や泥でフロアが汚れやすいなら、ゴム製マットを選びます。長時間の運転で足への振動や疲労が多いようなら、カーペット性を選んでみましょう。 選び方3.デザイン性で選ぶ トラックのキャビンは、ドライバーが長い時間を過ごす場所です。それだけに内装やアイテムにこだわりたい方も多いでしょう。 フロアマットを選ぶ際も、車内の雰囲気や自分の好みに合わせて、デザインやカラーを選んでみましょう。「おしゃれは足元から」という言葉もあるように、おしゃれな雰囲気づくりに一役買ってくれるはずです。 おすすめのトラック用フロアマットをご紹介 トラック用のフロアマットは各メーカーからさまざまな商品が販売されています。上記で解説した選び方のポイントを参考にしながら、車種や好みにぴったりの商品を選んでください。 ★トララボのフロアマット商品はこちら ジェットイノウエ(JET INOUE) NEWハローマット スーパーブラック 運転席側用 各種 トララボでは豊富なフロアマットを取り扱っていますが、その中でも人気商品なのがジェットイノウエ(JET INOUE)の『NEWハローマット スーパーブラック』です。 全13車種と幅広いトラックに対応。それぞれの車種のフロア設計に合わせてマットがカットされているので、サイズがぴったり適合します。フロア裏面にはノンスリップ加工を施し、安全対策も抜群。また水洗いもできるため、定期的なメンテナンスで清潔な状態を保てます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) NEWハローマット スーパーブラック 運転席側用 各種 品番: 523116 他 販売価格: ¥3,850~ (税込) 商品詳細を確認する 使用者の声 実際にフロアマットを活用している方たちのコメントをご紹介していきます。 「お手頃価格でそこそこの高級感があり、大変満足」「シートがずれる事なく、1日仕事終了できました。毛足の長さも長過ぎず、短過ぎずちょうどいい感じ」「汚れも落ちやすく、丈夫なのでリピート購入です!」など様々な声をいただいています。 フロアマットのお手入れ方法と取り付け時の注意点 最後に、フロアマットのお手入れ方法と取り付け時の注意点をご紹介します。 普段は掃除機で、頑固な汚れは水洗いで対応しよう 日常的なフロアマットのお手入れは、マットに付着したゴミや土を取り除くのが基本です。ハンディタイプの掃除機や、洗車場に備え付けの高出力タイプの掃除機を使ってゴミや土を吸い取っていきましょう。 時間に余裕があるなら、掃除機を使う前に天日干しをしておくと、ゴミや土が乾燥して吸い取りやすくなります。 掃除機でも取り除けない頑固な汚れは水洗いをして対応しましょう。中性洗剤と洗車用のたわしやブラシを使って汚れを洗い落としていきます。とくに起毛タイプはゴシゴシと泡立てるようにして、隠れた汚れを落としていきましょう。 汚れが落ちたら、しっかりと水で洗い流してください。シャワーやホースでも大丈夫ですが、ハンディタイプや洗車場の高圧洗浄機を使うとよりきれいな状態に仕上がります。 水洗い後はしっかりと天日干しをして乾燥させましょう。生乾きの状態で使用すると、雑菌の発生や車内の悪臭の原因となるので注意してください。 その汚れ諦めないで!困ったときのフロアマットの洗い方 車内の汚れの中には、なかなか簡単に綺麗にならないものもあり、買い替えるしかないか…となった経験がある方もいるのではないでしょうか。ここからは、目的別に裏技的清掃方法をご紹介します。 1.ガムの汚れ まずは、やっかいな「ガム」のへばりつきの取り方をご紹介します。 車内の眠気覚ましのガムや、子どもたちが食べたお菓子のガムなど、食べる機会の多いガム。しかしながら、一度フロアマットについてしまうとなかなか取れません。 そんなときの救世主は、実は「家庭用のサラダ油」や「オリーブオイルなどの油」なんです。ウエスに含ませ、こびりついたガムに油を含ませます。すると、ガムが柔らかくなり、ガムテープなどを使うと取り除きやすくなりますよ。 もしフロントマットの奥の方に入り込んでしまっていたら、中性洗剤で手もみしましょう。水洗いできる素材でしたら、中性洗剤とブラシなどを使って磨き、水で洗剤を落として、完全に乾くまで天日干ししましょう。ぜひ試してみてくださいね。 2.こびりついた臭い 様々な汚れがつくフロアマット。洗っても取れない臭いが染み付いてしまうこともあるかもしれません。そんなときにおすすめなのが「重曹水で拭く」ことです。 重曹をぬるま湯で溶いた5%程の溶液をタオルに含ませ、固く絞ったもので、臭いの気になる部分や全体を拭きます。重曹水で拭くと、臭いの原因の汚れをしっかりと除去する事が出来るので、臭いも無くなったり、軽減出来ます。 タオルの面を小まめに替えながら、十字の方向から拭くとより良いです。仕上げに水を絞ったタオルで拭き上げてくださいね。最後に好きなアロマオイルを少し垂らすのもおすすめです。 3.入り込んだ砂汚れ なかなか取れずにやっかいなのが、砂。車内に溜まった砂を掃除するときのコツをご紹介します。まず以下の道具を用意してください。 ・布団叩きなど棒状のもの ・歯ブラシ ・雑巾 ・掃除機 ・コロコロ ・綿棒 まずは、フロアマットを取り外し、物干しなどにかけて布団叩きで叩いて砂を落としていきます。布団叩きがない場合は、棒状のものであれば代用できます。 細かい溝は綿棒や歯ブラシを使って砂をかき出しましょう。乾いた状態の綿棒や歯ブラシを使ってください。 タオルを濡らしてから絞り、ダッシュボードやシートなどを拭きます。マットからこぼれた砂を綺麗にします。その後、掃除機を使ってフロアシートを掃除しましょう。全体の砂を取り除きます。最後にコロコロを使って残った細かい砂を取り除けば完了です。 取り付け時はしっかり固定できたか確認する。変形があるなら交換を さて、フロアマットを取り付けるときは、マットがズレないようしっかり固定してください。ペダルへの引っ掛かりがあると重大な事故につながるため、目視と手作業で確認しながら取り付けていきましょう。 また長く使用したフロアマットは、経年劣化により変形や破損が生じてしまいます。とくに水洗い後は劣化具合が現れやすいため注意が必要です。変形や破損がひどいようなら、迷わず新品に交換しましょう。多少コストがかかっても、安全を最優先するよう心掛けてください。 まとめ 今回はトラック用のフロアマットについて解説しました。 フロアマットはフロア(床)部分をゴミや汚れから守り、清潔な状態を保ってくれます。また走行中にタイヤから伝わる振動を吸収するクッションの役割を担っており、運転時の快適性や疲労感軽減につながりのもメリットです。 長時間運転するトラックドライバーにとって、快適な環境づくりは安全運転に直結します。トラックの車種に適合する商品の中から、快適さを追及できる商品を選んでみましょう。

トラック運転手必見!快適な睡眠をサポートする「トラック 寝具」の選び方とおすすめ商品

長距離を走行するトラックドライバーは、キャビン内で休息や仮眠をとります。その際に快適な睡眠をサポートしてくれるのが、トラック用の寝具です。 今回はトラック用寝具が必要な理由や、選び方のポイントについて解説します。またトララボのおすすめ商品もご紹介していますので、商品選びの参考にしてください。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用の寝具各種をはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラック寝具はなぜ必要なのか? トラック寝具が必要な理由は、大きく2つです。 1つは、ドライバーの睡眠環境を整えるため。長距離の運転や不規則な時間帯にトラックを走らせるドライバーは、休憩時間や仮眠時間でもしっかり体を休ませる必要があります。 そこで少しでも快適な睡眠環境を確保するために役立つのが寝具です。マットレスや枕、掛け布団といった寝具にこだわれば、仮眠時の快適性がアップし疲労感が軽減します。 2つ目は安全運転のためです。トラックドライバーの仕事はとても過酷です。それだけに疲労も蓄積しやすく、しっかりと休憩や仮眠を取らないと仕事のパフォーマンスに影響します。疲労が溜まってしまい注意が散漫となれば、安全運転にも支障をきたす恐れも…寝具にしっかりとこだわり、安全運転につなげましょう。 トラック寝具の選び方のポイントは? さて、トラックの寝具を購入する場合は、どのようなポイントを押さえればよいのでしょうか。 ポイント1.寝具のサイズを確認する 1つ目は寝具のサイズです。 トラックの仮眠スペースや休憩スペースは、車体によって大きさが違ってきます。そのため寝具を選ぶ際も、トラックのスペースに収まる商品を選びましょう。 またトラックの仮眠スペースは縦長のタイプが多く、一般的な家庭用寝具では横幅が広すぎる場合があります。あらかじめサイズ感が合うか確認して、スペースを有効に活用しましょう。 ポイント2.必要な種類の寝具を選ぶ 2つ目は必要な種類の寝具を選ぶことです。 トラック用の寝具商品を選ぶ場合は、必要最低限のアイテムを購入するようにしましょう。トラックの仮眠スペースは狭く、多くのアイテムを持ち込むと圧迫感があります。 また寝具を畳んだときにかさばってしまうと、スペースを有効活用できません。トラック用の寝具を選ぶ場合は、収納時にコンパクトになるサイズを選ぶと、キャビン内の整理整頓がはかどります。 ポイント3.洗濯可能な寝具を選ぶ 寝具を選ぶ際は、清潔な状態を保つため洗濯可能な寝具を選びましょう。とくにマットレスや掛け布団は丸洗い可能なタイプを選んでおくと、お手入れの手間が省けます。 また自宅の洗濯機で洗えるタイプを選んでおけば、わざわざコインランドリーに持ち込む手間が省け、経済的です。 【種類別】トララボおすすめのトラック用寝具 「いざトラック用の寝具を購入しようとしても、どの商品を選べばいいか迷ってしまう…」 そんな方も多いのでは。そこでここからは、トララボがおすすめするトラック用の寝具商品をご紹介します。マットレスや掛け布団といった種類別にご紹介しますので、商品選びに悩む方はぜひ参考にしてください。 マットレス マットレスは、仮眠時や休憩時の快適性や疲労軽減に大きく関わるアイテムです。 『ジェットイノウエ(JET INOUE) プレミアム アルファ マットレス』は、大手寝具メーカー・丸八真綿とのコラボ商品。クッション性や通気性に優れたトラック用マットレスです。 生地の表部分には、クッション性や通気性を高める素材として知られるダブルラッセルを採用。放湿性も高いため、快適な寝心地を実現します。腰痛持ちの方にもおすすめです。 ジェットイノウエ(JET INOUE) プレミアム アルファ マットレス 品番: 594174 販売価格: ¥15,730 (税込) 商品詳細を確認する よりリーズナブルでお手頃な商品をお探しなら、『ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー STDマットレス』はいかがでしょうか。2層構造を採用して、表面と裏面でマットレスの固さを変えられます。 また四つ折りでコンパクトで収納性が高く、角部分も折れるため休憩スペースにぴったりと収まります。自宅での洗濯も可能です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー STDマットレス 品番: 594177 販売価格: ¥8,360 (税込) 商品詳細を確認する エアマットレス より上質な睡眠を求めるなら、エアマットレスがおすすめです。エアマットレスは空気の力で体圧を分散し、同じ部位に圧迫がかかるのを防ぎます。 『ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス』は、トラック用のエアマットレスの中でもとくに人気の商品。高い通気性で快適な睡眠をサポートするだけでなく、高反発で寝返りがしやすい仕様となっています。 特殊立体裁縫を採用し、コーナー部分が折りまがるため狭いスペースにしっかりフィットします。 ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー エアネスト エクストラマットレス 品番: 594176 販売価格: ¥21,780 (税込) 商品詳細を確認する 掛け布団 続いては睡眠時に体を包み込む、掛け布団をご紹介します。 『ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー 掛け布団』は、高機能わた素材をポリエステルで挟み込んだ三層構造。軽量で湿気に強い特徴を持ちながら、しっかり暖かい掛け布団です。 家庭での洗濯が可能で、畳んだサイズもコンパクトなので収納性にも優れています。 ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー 掛け布団 品番: 594157 販売価格: ¥8,690 (税込) 商品詳細を確認する 枕 頭を支える枕は、睡眠の質を向上させる重要なアイテムです。 『ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー マクラ』は、フラット形状を採用し寝返りが楽。質の高い睡眠を実現します。枕の中の敷材で高さが調整できるため、ジャストサイズで首の負担を軽減します。 もちろん、家庭での洗濯が可能なため常に衛生的です。 ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー マクラ 品番: 594189 販売価格: ¥2,860 (税込) 商品詳細を確認する 各種カバー 清潔な睡眠環境を整えるためにも、丸洗いできるカバーを用意しておくとお手入れの手間を省けます。 トララボでは、ジェットイノウエの掛け布団カバー・マットレスカバー・枕カバーをご用意。いずれも家庭で丸洗いが可能なため、いつでも清潔な状態でご使用いただけます。 ジェットイノウエ(JET INOUE) カミオンスリーパー 掛け布団カバー...

トラック用補修テープを使って雨漏りから積み荷を守る

「トラックの荷台から荷物を出そうとしたら、雨漏りしていた…」 トラックを運転していると、思いがけない雨漏りの被害に慌ててしまうことがあります。大切な荷物が水に濡れてしまっては一大事。トラブルを未然防ぐためにも、雨漏りの原因や対処法について知っておきたいものです。 そこで今回はトラックの雨漏りの原因や、万が一のときに役に立つトラック用補修テープについてご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラックの雨漏り対策に役立つ補修テープをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラックの雨漏りの原因は? トラックの雨漏りの原因として多いのが、天井パネルや荷台部分に使用するシートの劣化です。シートは本来なら大切な荷物を雨から守るためのパーツですが、経年劣化や破れが発生すると雨漏りに起こします。 ウイング車はセンターシートの劣化が主な原因 トラックの雨漏り被害が多いのがウイング車です。ウイング車は荷台の中央部分から左右にパネルが開くようにして開閉する仕組みですが、パネルが開いた状態が鳥が翼を広げた姿に似ているため「ウイング(翼)車」と呼ばれています。 この開閉する中央部分を覆っているのがセンターシートです。センターシートは、ウイング車の開閉駆動部分からの水漏れを防ぐのが目的です。素材にはポリエステルや塩化ビニルを使用。伸縮性が高く重量が軽い特徴は駆動部分に貼り付けるのに適していますが、一方で耐久性に劣るため、劣化が進むと雨漏りの原因となります。 具体的には、 ・ウイングの開閉による劣化 ・風雨や雪などによる劣化 ・紫外線による劣化 ・洗車時の傷や傷み などが劣化の原因として考えられます。劣化が進んだ場合は、新しいシートに交換するか、補強テープを貼って対処します。 トラックシートの破れも雨漏りにつながる 平ボディの場合は、荷台にトラックシートを被せて保護します。このトラックシートに劣化や破れ、穴が開いてしまうと水が漏れ出し雨漏りの原因になります。とくにトラック荷台の角やフチ、シートのハトメ(ロープや紐を通す金具)やペケット(三角形のゴム通し)の部分は、強い力が発生しやすいため劣化や破れを起こしやすい箇所です。 雨漏りが発生した場合は、トラックシート本体を交換するか、補修テープを使って破れや穴を塞ぐなどして対処してください。 トラック用の補修テープの使い方 さて、ウイング車のセンターシートや、平ボディに使用するトラックシートを新しく交換するとなると費用の負担が大きくなります。そんなときに使用したいのが、トラック用の補修テープです。 トラック用補修テープはシートの破損箇所にテープを貼り付けるだけで、簡単に補修ができます。新品交換の必要がないため、コストを抑えつつ雨漏り対策を施せます。 (※車体本体に穴が開いている場合は、パーツの交換が必要となります。専門業者に依頼をしてください) では、センターシートとトラックシート、それぞれの補修方法を見ていきましょう。 補修テープを使った「センターシート」の補修方法 1.補修前にクリーナーで汚れや油分を落とす 2.貼り付け箇所をマーキングする 3.気泡が入らないようにシートを貼り付ける 4.シート両端の隙間をコーキング剤で埋める まず、専用のクリーナーを使って、補修するシート部分の汚れや油分を落とします。風が強いと埃や砂が付着するため、天候の良い日を選んでください。汚れや油分を落としたら、水をきちんと拭き取っておきます。洗い落としや水分が残っているとテープの粘着に影響するため、丁寧に作業するのがポイントです。 次にシートを貼り付ける部分をマーキングしておきます。テープは粘着力がとても高いため、どの部分に貼り付けるか、あらかじめマークしておきましょう。ガムテープなどを用いればOKです。 次に貼り付け作業をおこないます。シートに気泡が入らないように、ゆっくりと貼り付けていきましょう。長い距離を貼り付ける場合は、曲がりや歪みに注意してください。 最後にシート両端の隙間をコーキング剤で埋めたら完了です。 菊地シート工業 ウィング車天板用補修粘着テープ 42cm×13m メーカー:菊地シート工業 販売価格: ¥36,562 (税込) 商品詳細を確認する 補修テープを使った「トラックーシート」の補修方法 1.汚れや油分を落とす 2.補修箇所のサイズよりやや大きめにシートを切る 3.シートを貼り付ける 補修テープを貼り付ける場合は、まず補修箇所の汚れや油分を落とします。 次に補修箇所よりやや大きめのサイズに、シートを切り取ります。シートをそのまま貼り付けても問題ありませんが、角の部分が丸くなるようハサミでカットしておくと、テープが剥がれにくくなります。 最後に、シートに貼り付けて完了です。 トラックシートの場合は、荷台の角やフチ、シートのハトメ(ロープや紐を通す金具)やペケット(三角形のゴム通し)といった負荷がかかりやすい部分に、あらかじめテープを貼り付けて補強しておくのもおすすめです。 菊地シート工業 トラックシート用補修粘着テープ 幅14cm×24m巻 グリーン メーカー:菊地シート工業 販売価格: ¥17,642 (税込) 商品詳細を確認する まとめ 今回はトラックの雨漏りの原因や、万が一のときに役に立つトラック用補修テープの使い方についてご紹介しました。 ウイング車の場合、雨漏りの原因として多いのがセンターシートの劣化です。駆動部分を覆うセンターシートはどうしても劣化が進みやすく、雨漏りの原因になります。また平ボディを覆うトラックシートは、劣化や破れ、穴が開くなどして雨漏りを起こします。 トラック用の補修テープは、雨漏りの原因となる部分に貼り付けることで簡単に水漏れ対策が可能。各シートを新品に交換すると費用の負担が大きいですが、補修テープなら負担を抑えて対策が可能です。

トラックのエンジンオイル量を点検しよう。継ぎ足しについても解説

長く安全にトラックを運転するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。とくにエンジンオイルはトラックの心臓部であるエンジンを守る大切な役割をはたしています。 そこで今回はトラックのメンテナンス方法として、エンジンオイル量の点検方法について解説します。あわせてエンジンオイルが減ってしまう原因や基本的な役割についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用のエンジンオイルをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラックのエンジンオイル量はオイルレベルゲージで確認する トラックのエンジンオイル量を点検する際は、オイルレベルゲージを使って確認をおこないます。 オイルレベルゲージはタンク内のオイル量を測定するためのスティック状のゲージで、トラックのエンジンオイルの量を目視で確認できます。 オイルレベルゲージの点検方法 具体的な点検方法は次の通りです。 1.トラックを平坦な場所に停車させる 2.キャビンを傾ける(怪我に注意!) 3.エンジンルーム内からオイルレベルゲージを引き抜く 4.タオルやキッチンペーパーなどで一度拭き取り、再度奥までしっかり差し込む 5.もう一度オイルレベルゲージを引き抜き、エンジンオイルの量を確認する オイルレベルゲージには2つの印がついています。それぞれの印が上限と下限を意味し、この2つの印の間にオイルが収まっていれば適正量となります。上限以上であれば多すぎる状態、下限以下であれば少なすぎる状態のため、状況に応じて適正量に合わせてください。 エンジンオイルが多すぎる場合は、エンジンオイルを適正量になるように抜いてあげます。専門業者に依頼すると間違いないですが、知識や環境、工具が揃っていれば自分で作業することも可能です。 注意したいのが、エンジンオイルが少なすぎる場合です。「少ない分を継ぎ足しすればいいのでは」と考えてしまいがちですが、継ぎ足しはオイルが空気に触れ、熱が加わることで急速に劣化が進みます。 エンジンにとって良くない環境が生まれれば、必然的に故障のリスクも高まるでしょう。エンジンオイルが少なすぎる場合は、全量をオイル交換するようにしてください。 エンジンオイルが減ってしまう原因は? そもそも、エンジンオイルはなぜ減ってしまうのでしょうか?原因は大きく次の3つです。 【自然減少】 気密性が維持されたエンジン内部ですが、長期間使用するにつれて部品が摩耗し、隙間からエンジンオイルが少しずつ漏れ出してしまいます。またエンジンブレーキを使う際に燃料室内の負圧が上昇し、エンジンオイルが吸引されることも自然減少の原因です。 【オイル上がり】 ピストンリングの摩耗により発生するのが「オイル上がり」です。摩耗によりエンジン内部の気密性が維持できなくなり、エンジンオイルが燃焼室に入ってしまうトラブルを引き起こします。 オイル上がりの状態になると車のマフラーから白い煙が発生したり、エンジンオイルの減りが早くなったりといった症状を引き起こします。 また警告灯が点灯する場合もあるため、異常を感じたら早めに点検を行ってください。 エンジンオイルの劣化が進んでいるとピストンリングの摩耗が進むため、定期的なオイル交換をおすすめします。 【オイル下がり】 吸排気バルブからエンジンオイルが漏れ出て、燃料室に入り込むのが「オイル下がり」です。トラックには吸排気バルブからエンジンオイルが侵入しないよう、ステムシールという部品で区切られています。 しかし、この部分が経年劣化するとエンジンオイルが侵入し、オイル下がりを引き起こします。 エンジン始動時のマフラーからの白煙や、エンジンオイルの減少が早まるといった事象が、オイル下がりの症状です。こちらもエンジンオイルの経年劣化によるリスクが高まるため、定期的なオイル交換をおこなってください。 トラックのエンジンオイルの交換目安と交換方法 最後に、トラックのオイル交換の目安や、交換の方法について見ていきましょう。 トラックオイル交換は走行距離と期間を目安にする トラックのエンジンオイルの交換は走行距離によって目安が決まっています。それぞれ車体の大きさ別に、以下が目安となります。 ・小型トラック(2tトラック)…走行距離10,000~20,000km ・中型トラック(4tトラック)…走行距離15,000~30,000km ・大型トラック(10tトラック)…走行距離20,000~40,000km もちろんトラックの運転環境や運転頻度によって交換時期は前後しますが、オイル交換を検討する目安として覚えておいてください。 また走行距離が目安に達していなくても、1年ごとにオイル交換をしておくとオイルの劣化を防げます。トラックは1年に1回の車検が義務付けられているため、そのタイミングでオイル交換するのがおすすめです。 オイル交換 オイル交換は整備工場で実施できますが、車体構造への知識や工具が揃っていれば自分でも交換できます。 1.オイルパンとドレンボルトの位置を確認する 2.エンジンオイル投入口の蓋を開ける 3.ドレンボルトを緩めて外す 4.ドレンボルトの取り付け(ドレンワッシャーを交換する) 5.新しいエンジンオイルを投入する 6.最終確認をおこなう まずはトラックの重量に見合った油圧ジャッキを使って、車体を持ち上げます。怪我や事故が起こらないよう安全には十分配慮してください。車体を持ち上げたら、オイルパンとドレンボルトの位置を確認します。 次にエンジンオイル投入口の蓋を開けておきます。こうすることで空気が入り、オイルが抜けやすくなります。 トラックの下に潜り、ドレンボルトを緩めて外します。エンジンオイルが勢いよく流れ落ちてくるため、あらかじめ廃油をいれるトレーを用意しておいてください。 オイルの量はトラックのサイズによって違います。目安よりやや大きめのトレーを用意しておくと安心です。 トラックのエンジンオイル量の目安は次の通りです。 ・2tトラック 8~10L ・4tトラック 12~15L ・10tトラック 28~38L エンジンオイルを完全に抜ききったら、ドレンボルトを取り付けます。このとき、ドレンワッシャー(パッキン)は新品に交換しておきましょう。ドレンワッシャーは締め付け時に潰れることで隙間をなくしてくれるパーツです。 無理な力で締付けると破損してしまうため、 適度な力加減で締付けを行いましょう。 次にエンジンオイルを入れていきます。あらかじめ既定の量を確認し、入れすぎないように慎重に投入していきます。エンジンオイルゲージで小まめに量を確認しておくのがポイントです。 適正量を投入できたら、最後にエンジンオイルキャップの閉め付け状態とエンジンオイルゲージを再度確認します。エンジンオイルゲージの確認は、エンジンを始動させて30秒ほど回したら止め、1分程度待ってから確認します。エンジンオイルがきちんとエンジン内にいきわたり、適正量になっているか確認するためです。 オイルパンやドレンボルト周辺にオイル漏れがないかを確認すれば完了です。 まとめ 今回はトラックのエンジンオイル量の点検方法について解説しました。エンジンオイル量を点検するには、オイルレベルゲージを用います。適正量の収まっていれば問題ありませんが、多すぎる・少なすぎるといった場合は適正量になるようにきちんと対処してください。 またトラックのエンジンオイルは劣化が進むとエンジンの故障やトラブルを引き起こします。日頃から走行距離や交換時期を確認して、定期的に新品オイルに交換しておきましょう。

トラック車種別で解説。ワイパーの適合サイズについて

雨の日の視界を確保してくれるワイパーは、トラックの安全運転に不可欠なパーツです。しかし、長く使用していると経年劣化により、撥水効果が下がってしまいます。定期的に交換して、常にクリアな視界を保つことが大切です。 そこで今回は、車種別にトラックワイパーの適合サイズをご紹介します。自分のトラックにはどのワイパーが適合するのか、確認時の参考にしてください。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用のワイパーをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラックワイパーを交換する目安は? トラックのワイパーは、 ・ワイパーゴム:ガラスに直接触れるゴム部分 ・ワイパーブレード:ゴムとアームの中間部分 ・ワイパーアーム:車体に固定されたワイパーの土台となる部分 の3つのパーツで構成されています。ワイパーゴムとワイパーブレードは定期的に交換が必要で、一般的にワイパーゴムは1年程度が交換の目安、ワイパーブレードは1~2年程度で交換を行います。 アーム部分は丈夫な設計になっているため、曲がりや塗装の剥げ具合がひどい場合には交換を検討してください。 【メーカー別】トラックワイパーの適合サイズ 今回ご紹介するのは、人気ブランド・FESCO社製のトラックワイパーです。製品はワイパーゴムとブレードがセットになったタイプと、交換用の替えゴムが単品で販売されているタイプがあります。 FESCOのワイパーは、高品質天然ゴムを使用し低気温でも固くなりにくい特徴を持っています。またグラファイト粒子とモリブデン粒子によるコーティング効果で、ワイパー作動時のビビリ音(ワイパーが引っかかる際の不快な音)を抑制。静かな拭き心地を実現しました。設計にこだわり、高い耐久性を備えているのもFESCOのワイパーの強みです。 トラックのワイパーは運転席と助手席でサイズが違う場合があるため、必ず両方の適合サイズを確認してください。また3列シートの車種は中央席のサイズも確認が必要です。 では、主要トラックメーカー別に、ワイパーの適合サイズを見ていきましょう。 いすゞ自動車 【ワイパー適合表】 車種名 運転席 中央席 助手席 コモ E25(2001年12月~2012年6月) 48 48 コモ E26 (2012年7月~) 55 48 ファーゴ E24系 (1995年8月~2001年4月) 48 48 ファーゴフィリー 50(1997年7月~2002年6月) 65 45 エルフ ASH・ASR・ASP(1995年~) 45 45 エルフ ASN・ASQ・ASZ・NHR・NHS・NJR・NJS・NKR・ NKS・NLR・NLS・NMR・NMS・NPS(1993年7月~) 48 48 エルフ NPR(1995年3月~) 50 50 エルフ VHR・VKR(1996年11月~1999年7月) 60 50 ギガ・ギガマックス 全車(1994年11月~2016年3月) 55 50 50 ギガ CYL・CYJ・CXG・CXZ・EXD・EXY・EXZ(2015年10月~) 50 50 48 フォワード FRD・FRR・FSR・FTR(1995年2月~) 55 55 フォワード ETR・FRR・FSR・FTR・FVR・FVZ・GSR・GTR(1995年2月~2007年4月) 50 48 48 フォワード NRR(1990年6月~) 48 48 フォワード FRR・FSR・FTR(2007年5月~) 50 50 48 まずご紹介するのが、いすゞ自動車です。老舗メーカーとして知られるいすゞ自動車は、貨物輸送に人気の小型車・エルフや中型車・フォワード、荷台容積と耐久性に優れた大型車・ギガなどが有名です。フォワードやギガは3列シートを採用しているため、中央席のワイパー交換が必要となります。 替えゴムのみの場合は下記の表を参考にしてください。 【替えゴム適合表】 車種名 運転席 中央席 助手席 コモ E25(2001年12月~2012年6月) PR-48 PR-48 コモ E26 (2012年7月~)...

車種別オイルフィルターのご紹介(いすゞ・ふそう・日野・UD)

トラックのエンジン内部を清浄に保ってくれるオイルフィルター。エンジン寿命を左右する大切な役割を担っていますが、交換時は車種ごとに適合する製品を選ぶ必要があります。 今回は人気のFESCO社製のオイルフィルターの適合製品を、メーカーの代表車種別にご紹介します。 著者紹介 ジェットイノウエをはじめとするトラック用品・トラックパーツを取り扱うオンラインショップ「トララボ」の商品担当です。トラック用のオイルフィルターをはじめ、トラックドライバーの皆さまを応援する様々な商品を紹介しています。 トララボを見てみる トラックドライバーから人気!FESCO社製オイルフィルターの特徴は? FESCO社は、自動車やトラックに欠かせないオイルフィルターやエアコンフィルターを取り扱う海外ブランドです。 高性能のフィルターを採用することでオイルの汚れを軽減。オイルフィルターのガスケット(Oリング)は純正規格NBR(ニトリルゴム)を採用し、エンジン停止時のオイルの逆流をしっかり防ぎます。また、アンチドレーン弁(ダイヤフラム)にも高性能NBRを採用しているので、耐寒・耐熱・密封性に優れ、快適な走行をサポートします。 オイルフィルターの交換の目安は? オイルフィルターは、エンジン内部の汚れやゴミをフィルターでろ過する役割をはたしています。そのため長く使用していると汚れやゴミが蓄積し、ろ過効果が減少してしまいます。汚れたオイルがエンジンに供給されてしまうと、エンジンの故障や破損につながる恐れがあるため、定期的な交換が必要です。 オイルフィルターは、オイル交換を行う際に2回に1回程度の頻度で交換するのが目安です。小型・中型トラックのオイル交換の目安は2万キロ前後、大型トラックの目安は4万キロ前後ですので、走行距離を確認してフィルターの交換を行ってください。ただ大型トラックは走行距離が長いため、毎回のオイル交換時にフィルター交換しておくとよいでしょう。 【メーカー車種別】FESCO社製オイルフィルターの適合製品を紹介 FESCO社のオイルフィルターは国内の主要トラックメーカーの車種に対応しています。メーカーや車種別に複数の製品があるため、購入時は運転するトラックの車種に適合した製品を選ぶようにしてください。 ろ過面積が広い高品質ろ紙を使用していており、エンジンオイルを良い状態に保てる点が特徴であり、売れ筋では、ME-13、IE-12、IO-5、HNO-16、IO-6となります。 ではメーカー車種別の適合商品を見ていきましょう。 いすゞ自動車 老舗メーカーとして長年愛され続けているいすゞ自動車は、小型車のエルフ、中型車のフォワード、大型車のギガが代表車種に挙げられます。 ギガのオイルフィルターは全型式でIE-16が適合商品となっています。フォワードとエルフは型式や年式で適合商品が違うため、下記の表を参考にしてください。 車種 型式(年式) 適合商品 エルフ NHR NHR85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NHS NHS85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NJR NJR85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NJS NJS85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NKR NKR85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NKS NKS85 4JJ1-T 2007.2~2019.3 NLR NLR85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NLS NLS85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NMR NMR85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NMS NMS85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NNR NNR85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NNS NNS85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NPR NPR85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 NPS NPS85 4JJ1-T 2006.12~2019.3 IE-12 NJR NJR82 4HV1 2007.7~ NKR NKR81 4H* 2002.6~2007.8 NKR NKR82 4HV1 2005.4~ NKS NKS81A 4HL1 2004.6~2007.2 NKS NKS81E 4HL1 2002.6~2004.6 NLR...